昨年、流浪堂で開催された「アントロポセンの空舟」関連企画パンフレットです。桃山は芝居とは違った風景を音楽に見ていたのかも知れません。

こんな音楽で舞台をいろどってきた 桃山邑 今日は、ぼくが子供の頃から聴いてきたいろんな音楽についてざっくばらんに話そうと思う。収録した動画でも触れているように、少年の頃、本のつぎに好きになった「表現」は音楽だった。田舎育ちでなにもない町だったけれど自転車を30分ほど走らせれば隣町に行けた。そこにはレコード店が2軒あったのだ。どちらかというとひとり遊びが好きだったぼくに母がポータブルプレーヤーを買ってくれた。LP 盤を乗せると本体からはみだしてしまうくらい粗末な玩具にすぎなかった。当時、歌謡曲はシングルが主流で、それなら小学生にもお年玉で買えた。戦後の高度経済成長はピークに達しつつあり、安価な労働力として、地方の農家から金の卵や季節の出稼ぎが都市に流れ込んできた時代。艶歌と呼ばれる、故郷喪失者が都会の裏路地で実を結ばぬ性愛をつぶやく、といった敗者の嘆き唄が主流だった。青江三奈や森進一といった、どこか陰のあるスターたちに、たぶんうまくいかないであろう自分の将来を投影していたのかもしれない。意味もよくわからず夢中になった世界は、成長して都会に出てきてから痺れたサザンソウルに似ていた。いまならそれがコブシと呼ばれる大衆音楽独特の歌唱法であると指摘できる。でも子供のぼくは都会のネオンサインにあこがれていただけかもしれない。

やがて思春期をむかえると、既成の枠組みの中で大量生産される音楽とは別の価値規準を持った、シンガーソングライターやビートルズの登場以降、堰をきったように登場してきたロックの世界観に影響をうけてゆく。なかでもラテン音楽の評論家だった中村とうようが創刊したNMM(ニューミュージックマガジン)を毎月こころ待ちするようになる。編集長みずからがフレッシュな若者の音楽を積極的に擁護し、同時にポピュラーミュージックの歴史をひろめていこうというこころざしが紙面から溢れていた。当時NMMのメインは発売されるレコードをジャンルを問わずに点数で評価する「今月のレコード」というコーナーだった。情報がほとんどなかった時代、数ヶ月に一枚程度のLP盤しか購入できなかった田舎の貧乏少年にとっては大変ありがたい羅針盤だった。ぼくは好きだったジャンルよりも評価の高いレコードを聴き漁るようになってゆく。そうやってブルースと出会い、米国の黒人音楽の源流をさかのぼるようにアフリカのポピュラーミュージックに魅かれていった。

同時に日本の伝統的な民俗音楽にも興味を持つようになる。小沢昭一や五木寛之、松永伍一、竹中労といったひとたちが忘れ去られようとしている過去を拾い集めるために全国を旅して歩いた。そうして貴重なドキュメントレコードとして残されたものに耳をかたむけてゆく。これらは総じて藝能と呼ばれる民衆の声であり、こんな音楽を渉猟してきた積み重ねが現在の芝居者としての原基をつくっているような気もする。この時期ぼくはまだ芝居の世界と出会っていない。音楽だけを夢中で聴いて、その栄養素を身体に取りこんでいたのだろう。

鄙を棄て、都会にでてきたぼくは紆余曲折を経て曲馬舘という旅芝居の集団に合流する。劇団と呼ばないのは、それが所属した役者たちの共通認識だったからだ。翠羅臼が創設したこの役者徒党は急進的な政治テーマとスペクタクル(その名のとおり本物の馬を使う)で人気があったアングラ第三世代だけれど、様々な音楽家たちも出入りしていた。ぼくとは入れ違いだがメジャーデビュー前の坂本龍一も食客だったらしい。彼は一曲だけ曲馬舘のために作曲している。「愚者の謝肉祭」という芝居のテーマ曲だ。いまとなっては彼自身のバイオグラフィーから消し去りたいのか、この時代のことは話題にしない。翠羅臼は後に不破大輔と渋さ知らズと何度も仕事し、Pファンクのような素晴らしいカオス的センスを発揮するが当時はあまり音楽に強い興味を持っていなかったように思う。一度、音楽遍歴をたずねたら学生時代はそれどころではなかった(運動で忙しかったということだと思う)と答えてもらった記憶がある。芝居のラストで流れるピンクフロイドだけはやめてくれ、と懇願した覚えがある。ぼくは芝居よりも音楽だった。

曲馬舘に入団はしたけれど最初の旅が最後になった。二十歳をかぞえたばかりのぼくには新鮮な体験だったが旅芝居を長年続けてきた中心メンバーは長い総括期間に疲れ切っていた。再出発の精神的支柱ということでは誰よりも桜井大造に責任が集中していった。台本演出いがいの、ほとんどすべての作業が当時まだ三十前だった彼の肩にのしかかっていた。旅の後、残ったメンバーは、ふたたび捲土重来を期したが、余力は残っていなかった。最先端の音楽の世界は商業ロックを否定したパンクムーブメントからニューウェーブの時代へと移行していた。今回ご紹介するリザードの「さかな」という曲はその頃発表された。朧げながら今でも記憶に残っている。韓国の光州蜂起に呼応するように、ぼくたちも所属していた京大・西部講堂連絡協議会は、大晦日に「市街戦の気分で」というオールナイトコンサートを企画する。紅白歌合戦のステージからヘリコプターで京都に舞い降りたダウンタウン・ファイティング・ブギウギバンド(宇崎竜童も発売禁止になるような音盤を自主制作していた)を迎えにいったり裏方の役目を担っていたが、楽屋で一息ついていたらステージから音楽が途絶え会場が騒然とし始めた。リザードのリーダー・モモヨが観客のこころない野次にキレて突然演奏を中断したのだ。スタッフの説得でライブを再開したモモヨは「さかな」を歌ってステージを降りる。一聴瞭然、水俣病をテーマにした楽曲だ。その年、曲馬舘は水俣公演をたくらみ制作がうまくいかず断念。制作を担当した中原蒼二は後年、水族館劇場に関わるようになっても当時、地元で受け入れに奔走したひとたちと連絡をとっていた。毎年送られてくる甘夏をマーマレードにしておすそ分けしてくれた。その中原も今は海に睡っている。懐かしいおもいでに浸ってばかりもいられない。この春の野戰攻城は加速する資本主義社会への最初の警告ともいえる水俣の世界をとりあげる。たび重なる引っ越しで紛失したと思っていたリザードのEP盤がみつかった。ぜひ聞いてください。

曲馬舘が解散したあと、ぼくは同世代の仲間たちと驪團という旅芝居集団を結成する。はやり立つ気持ちをぶつけた旗揚げ公演は「越境天使」劇中で流れる音楽はほとんど全てがレゲエ。レベルミュージックとして登場したボブマーリーが世界的スターになっていたが、最も気になったのは台頭してきたネオナチの潮流に対抗したロック・アゲインスト・レイシズムの中軸、ダブポエット・リントンクウェシジョンソン、ミスティインルーツやスティールパルス、マージャー、アスワドといったUKレゲエバンドたちだ。とりわけ、オフステージへのテロに対抗するため覆面をしながらステージにあがっていたというミスティの硬質なサウンドと危険な匂いにみちた歌詞は大好きで、水族館になってからも客寄せで流したりした。

驪團のメンバーとも不本意な形で別れたぼくは、いよいよ水族館劇場をたちあげる。それまで拒否してきた作演出という権力的立場を望んで全うしようと覚悟を決めた。大八車で筑豊炭鉱を巡演したのだが、ずっと耳の奥に響いていたメロディーがある。ヴァージンVSの「水晶になりたい」だ。稲垣足穂にインスパイアされたであろうこの楽曲は野戰攻城の前身である天幕芝居「亜細亜の戦慄六部作」の主旋律になってゆく。ふた月に及ぶ筑豊漂流から東京に戻ったぼくらは合流してくれた旧驪團のメンバーと雑司が谷鬼子母神に流れついた。12月の凍えるような夜、ブルーシートにくるまりながら公演のために境内に野営した日々が思いだされる。東京初お披露目といえる舞台に流れていたのはフェラクティとともに最も敬愛するミュージシャン、フランクザッパだ。名作と云われる「シークヤブーティ」のなかの2曲を選んだが、未見の方は是非「Does Humor Belong in Music?」をおすすめする。YOUTUBEにアップロードされているので無料でみられるが、できればザッパの深い洞察と切れ味バツグンの批評精神をことばたくみに翻訳した字幕版レーザーディスク「音楽にユーモアは必要か?」のほうが日本人には楽しめる。ぼくは水族館の初代音楽監督だった小野達也から字幕つきVHSをプレゼントされた。音楽や芝居が存在する希望のようなものを笑いとともに届けてくれる。

こうやってスタートした野戰攻城は90年代末、廃館する亀有名画座を借り受け映画館を改造しながら「昭和雨月物語」を興行する。このとき映写室に泊まり込んでオリジナル楽曲を次から次へと作ってくれたのが驪團時代からの劇友マディ山﨑である。川崎の鳶をしながら高い演奏技術を持つギタリスト、マディには最も長いあいだテーマ音楽を担当してもらった。舞台の中で生演奏を披露した場面を覚えておいでの方もあるだろう。

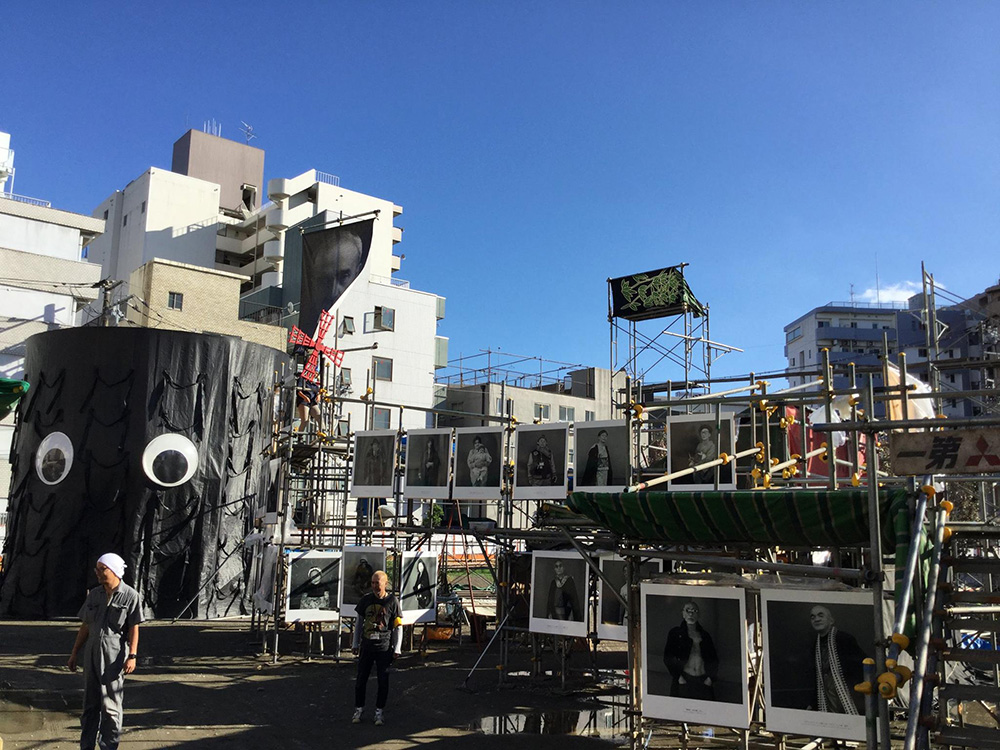

世紀が変わるとスペクタクルはいよいよ本格化していった。短期間の公演で、行き詰まっていた水族館劇場は駒込大観音の助力もあって長期間公演を断行、観客動員を増やしてゆく。新旧の役者のちからみなぎる黄金時代だったかもしれない。団子坂を後にしてから出会った太子堂八幡神社、三重・芸濃町の東日寺、新宿花園神社、ヨコハマトリエンナーレ(横浜寿町)などの場所にもそれぞれの音楽が流れた。役者と同時にヴァイオリン奏者でもある山本紗由、美濃の陶芸作家・鈴木都、シンガーソングライター・東野康弘、博多の藤澤智英たちが舞台をオリジナル楽曲で彩ってくれた。2019野戰攻城「搖れる大地」では頭脳警察のPANTAが主題歌を引き受けてくれた。ぼくらは結成50周年を迎えるバンドのために仮設小屋を全面的に解放した。頭脳警察にとっても、超満員の聴衆にとってもおもいで深いコンサートになったと自負している。

最後にメモリアルから未来の話をしよう。今年は水俣の世界と綯い交ぜに、東南アジアのからゆきさん、天草四郎と島原の乱をテーマに組み込むつもりだ。「サンダカン八番娼館」でも知られているように、明治の棄民政策は帝国主義の版図を南洋に展開してゆく。時代も異なるこれらの社会問題に共通するのは有明と不知火海域というトポスであり、故郷喪失という物語である。インドネシアは中村とうようが大好きだった大歌手、エルフィスカエシを生んだ国だが、戦後補償の問題で瀬島龍三(伊藤忠商事)が暗躍した政治的ブラックボックスの要衝地でもある。これらの因果がどう絡まりあって一箇の舞台となってゆくのか。劇中音楽のゆくえとともに、どうかお楽しみに待っていてほしい。春はもうそこまでやってきています。

※文中、人名の敬称を略しました。いまは移転した「流浪堂」は「古書ほうろう」とともに水族館劇場にとって強力な助っ人でした。